水穂会とはAbout Us

History沿革

水穂会は、昭和初期に日比野五鳳(文化功労者・日本藝術院会員)がその門弟と作った小さなグループから展開し、1963年に水穂会と名称を変更して正式に発足。京都市美術館にて第1回水穂書展を開催。その第1回展に出品された五鳳の作品は、現在東京国立博物館に所蔵されている「いろは(六曲屏風)」であり、その後も数多くの会員が水穂書展を活動の中心にしながら、真剣に書作品の製作にあたっている。

-

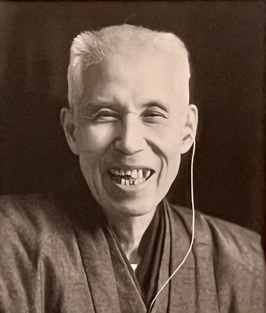

日比野五鳳

日比野五鳳- 日比野五鳳は1901年に生まれ、岐阜県大垣市の近郊、神戸町にて幼少期を過ごした。大垣中学時代、大野百錬先生との出会いにより、書に対しての深い憧憬を抱き、熱心に学ぶことで、若くして書の才能を開花させた。母校での教員を皮切りに、26歳で京都に上洛してからは女子師範学校などで教鞭をとりつつ、日本人が日本人のオリジナルの感性で作り上げた「かな書」に専門を絞って活動を始めていく。当時の京都の碩学である吉澤義則先生や出雲路敬通先生などの門をたたき、さまざまなかな書に対する見方や知識を広げて学んでいくことになるが、基本、特定の師匠を持つことがない独学であった。1948年日展に書の部門が新設されたときから中央書壇に頭角をあらわし、特選、審査員などを経て、文部大臣賞、芸術院賞などを受賞した後に77歳で芸術院会員となる。その後、国の文化功労者にも顕彰された。日本の高度成長期には、書道人口も増え、同時に五鳳の評価も全国的になり、水穂会も規模を大きくしていったが、五鳳は名声や会派の規模よりも自らの芸術を深めることにのみ注力し、1985年になくなるまでの生涯を作品制作に捧げた。門下に、後日、臨池会を立ち上げた杉岡華邨氏や宝相社(現青丹会)の平田華邑氏、浅井素堂氏、上嶋茂堂氏、川島鳳村氏などを持ち、非常に多数の人材を育成し輩出した。

-

日比野光鳳

日比野光鳳- 1985年から水穂会会長には、同じく文化功労者で日本藝術院会員となった日比野光鳳が就任し(2017年まで会長・現在最高顧問)、活躍を広げ、一時は日本のかな書団体では最大規模を誇った。光鳳は水穂会を質も量とも最も注目される団体に育て上げたといっても過言ではない。なお、現在も五鳳門下の俊英であり、いまなお芸術の深みを追求している池田桂鳳と2021年度日展文部科学大臣賞の受賞した日比野博鳳が会の運営を務めている。

Philosophy and characteristics理念と特徴

理念

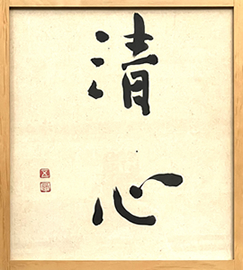

現在の水穂会は、五鳳が生み出した「わびさび」と光鳳が生み出した「雅」というふたつの世界感を統一し、「清ら」をもっとも大切なモチーフとしていて、すっきりとした作風の中に見える躍動感を表現することを作品制作のかなめとしている。品格とは多くを学び変遷を経た中から生まれ出て、最後に残った書におけるエッセンスであるという五鳳の思いを理念としていきたい。

現在の水穂会は、五鳳が生み出した「わびさび」と光鳳が生み出した「雅」というふたつの世界感を統一し、「清ら」をもっとも大切なモチーフとしていて、すっきりとした作風の中に見える躍動感を表現することを作品制作のかなめとしている。品格とは多くを学び変遷を経た中から生まれ出て、最後に残った書におけるエッセンスであるという五鳳の思いを理念としていきたい。

特徴

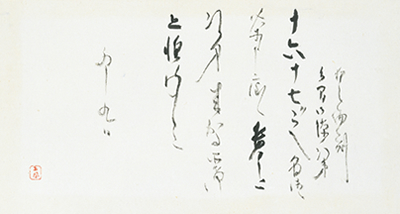

日比野五鳳は、大正八年に岐阜県の大垣中学を卒業しているが、在学中から大野百錬氏に師事し、大野氏の書に対する考え方で学書を始めた。その時の基本となったものは貫名崧翁を中心とした和様漢字であったが、その後、王羲之を中心とした楷書や行書を学ぶ。昭和元年に岐阜から京都に不退転の気持ちで住居を移し、新たな環境で、かな書に取り組むことになるが、昭和一〇年ごろ、雪舟の絵に見られる用筆法に感動し、どこまでも直筆を守ることが最重要のポイントだと自らの方針を確立した。その後、寸松庵色紙や継色紙をもっとも品格の高い古典を位置づけながらも、そのほかのほとんどすべてのかな古筆も学習していたようである。直筆を重んじるという観点では、かな書以外の、光悦の書状や池大雅、富岡鉄斎などの作品の線質に強く着目していた。線質にこだわるという点に重きを置きつつ、昭和三十七年には「いろは(六曲屏風)」という超大字かな作品が生まれ、その五年後には「ひよこ」という一五センチ角に満たない小品の名作が誕生している。

日比野五鳳は、大正八年に岐阜県の大垣中学を卒業しているが、在学中から大野百錬氏に師事し、大野氏の書に対する考え方で学書を始めた。その時の基本となったものは貫名崧翁を中心とした和様漢字であったが、その後、王羲之を中心とした楷書や行書を学ぶ。昭和元年に岐阜から京都に不退転の気持ちで住居を移し、新たな環境で、かな書に取り組むことになるが、昭和一〇年ごろ、雪舟の絵に見られる用筆法に感動し、どこまでも直筆を守ることが最重要のポイントだと自らの方針を確立した。その後、寸松庵色紙や継色紙をもっとも品格の高い古典を位置づけながらも、そのほかのほとんどすべてのかな古筆も学習していたようである。直筆を重んじるという観点では、かな書以外の、光悦の書状や池大雅、富岡鉄斎などの作品の線質に強く着目していた。線質にこだわるという点に重きを置きつつ、昭和三十七年には「いろは(六曲屏風)」という超大字かな作品が生まれ、その五年後には「ひよこ」という一五センチ角に満たない小品の名作が誕生している。

光鳳は五鳳とは違い、生まれも育ちも京都の中心部であったこともあって、京都的な落ち着いた華やかさ、すっきりとした濁りのない垢ぬけたものを志向し、古筆では、高野切第一種の感性が一番自分に近いものととらえている。そしてやはり、寸松庵色紙は常に座右において参考している。光鳳は京都の呉服や京都の日本画家のテイストも好みであり、俗気のない「雅なるもの」を作品制作の中心としていることは論を待たない。五鳳・光鳳に限らず、水穂会の書に共通して見ることのできる、透明感のある見通しの良い作風は、密度や量感を重んじ迫力や瞬発力を重視する作風とは大いに異なるところで、文字の散布(ちらし)や作品の山場の作り方や全体構成(前半と後半を小ぶりにし、中央部分に大きめの文字を配置する)の中での各部分の役割を与えることなどは、他会派にも影響を与えている。近年類似作品が増えたこともあって、今では水穂会のオリジナルとは言えなくなり、かな書作品のスタンダードになっているが、五鳳が門人に指導したスタイルが現代にも生きているということは忘れずに記憶しておきたい事柄である。

光鳳は五鳳とは違い、生まれも育ちも京都の中心部であったこともあって、京都的な落ち着いた華やかさ、すっきりとした濁りのない垢ぬけたものを志向し、古筆では、高野切第一種の感性が一番自分に近いものととらえている。そしてやはり、寸松庵色紙は常に座右において参考している。光鳳は京都の呉服や京都の日本画家のテイストも好みであり、俗気のない「雅なるもの」を作品制作の中心としていることは論を待たない。五鳳・光鳳に限らず、水穂会の書に共通して見ることのできる、透明感のある見通しの良い作風は、密度や量感を重んじ迫力や瞬発力を重視する作風とは大いに異なるところで、文字の散布(ちらし)や作品の山場の作り方や全体構成(前半と後半を小ぶりにし、中央部分に大きめの文字を配置する)の中での各部分の役割を与えることなどは、他会派にも影響を与えている。近年類似作品が増えたこともあって、今では水穂会のオリジナルとは言えなくなり、かな書作品のスタンダードになっているが、五鳳が門人に指導したスタイルが現代にも生きているということは忘れずに記憶しておきたい事柄である。

つまり、古典に対しても、盲目的な追従ではなく、美意識の高まりから生じた学ぶべき姿として古典のエキスをいかに学び、いかに自作に取り入れるのかという点で、他会派の指導方法とは異なっている。それゆえに、広く、日本美術における古今の美術に広く目を向け、とくに京都で発展してきた文学や絵画を含む多くの芸術をかな書に取り入れることで作家本人の立ち位置を明確にする作風を目指している。題材として取り上げるものの9割は和歌であり、その中でも五鳳が好んだ万葉集を選択する会員が数多い。万葉集に日本人本来の感情表現が込められているという側面を大切にしながらも、貴族文化の中から出た「古今和歌集」や「新古今和歌集」の自然描写を得意にするものも多い。また、明治期に万葉集を強く意識した歌人が多く出たが、水穂会ではそれらの作家の短歌を作品化することも広く行われている。

-

指導方法

いかに作品を仕上げるのかは、各作家によって方針は異なり、その門人に対する指導方法も会として規定してはいないが、作品制作におけるさまざまな要素は年数回開催している研究会などで幹部が一般会員に対して指導している。かな作品は、漢字書のように文字の造形性を論ずるよりも、作品全体から受ける印象や文字の散布(散らし書き)、作品の全体構成であったりする事柄の理解が難解であるので、口頭だけでの指導はかなりむずかしい。ただ、手本のあるなしや添削での朱書きのあるなし、などは、水穂会としては指導方針に対する決まり事はなく、段や級などの設定も行っていない。

-

用具用材

かな書において、もっとも注意を払わなくてはならないものは「紙」であり、五鳳も紙を節約するという態度は決して取らなかった。筆も固定的に考えずに、さまざまな筆を使うことに対して寛容であるが、われわれは「線の透明感」を大切にする観点から、にじみの強い紙やたっぷりと墨を含ませた羊毛筆などは、濁りを嫌う水穂会のテイストからはかけ離れたものだと言えそうである。

ただ、具体的な用具等にはおおきな特徴はなく、五鳳自身が使い古した筆を大事に使い続けたことからも、基本的には高価なものや特別なものは使用しないでいるが、墨色に関しては、淡墨気味であることを良しとして、油煙墨、松煙墨ともに濃墨は使わず、墨の濃淡や濃度もまた、清澄であることを大切にしている。

Officer水穂会役員

-

- 最高顧問

- 日比野光鳳

-

- 顧問

- 池田桂鳳

-

- 会長

- 日比野博鳳

-

- 代表理事

- 上林三玲土岐姸子福島有何藤本玲舟万殿紳水山本万里山本三千代吉見靖子

-

- 運営委員

- 大東昌代尾上桂州川合廣太郎清水悦子芝池貴子下伊豆博子高橋絵里子武智克彦竹岡紗和子原美栄子堀田泰彦森協子山口香苑渡辺富美代

Achievement会員の功績

-

- 文化功労者

- 日比野五鳳日比野光鳳

-

- 日本芸術院会員

- 日比野五鳳日比野光鳳

-

- 日本芸術院賞

- 日比野五鳳日比野光鳳池田桂鳳(恩賜賞)土橋靖子

-

- 日展内閣総理大臣賞・文部科学大臣賞

- 日比野五鳳日比野光鳳池田桂鳳土橋靖子日比野博鳳

-

- 芸術選奨新人賞

- 土橋靖子

-

- 日展東京都知事賞

- 日比野博鳳

-

- 日展会員賞

- 日比野光鳳土橋靖子木村通子

Exhibition Activities主な年間展覧会活動

-

- 1月

- 京都書作家協会新春展

-

- 3月

- 東京水穂会書展

-

- 4月

- 日本書芸院展

神戸町日比野五鳳記念美術館春季展

-

- 5月

- 日本の書展

-

- 6月

- 水穂書展

-

- 8月

- 読売書法会展(東京)

-

- 11月

- 日展(東京)

神戸町日比野五鳳記念美術館秋季展

-

- 12月

- 日展京都展

-

- ほぼ毎月一度

- 京都市四条烏丸「経済センター」にて「水穂会研究会」を開催

Future Outlook今後の展望

水穂会は「かな文字」だけでなく日本文化そのもののが生まれ育った京都という土地を活動の中心としているので、ある意味、わが国の文化の「揺りかご」の上で、その文化の継承と発展を担当していると見ることが出来る。いわば、他のどのかな書道団体よりも、古筆の培われた風土と内容を色濃く醸し出すという観点で、もっとも正統的な役割をあてがわれているともいえよう。今後の日本の書の文化を、より広く深く浸透させるには「かな文字」の書は必要不可欠である点で、さらな品格ある姿の書を水穂会は模索していきたいと思う。

ただ、会員の高齢化や現代の情報分野の進化発展から、手書き文字での和歌や俳句がどこまで生き残っていけるかは、今後の研究課題として大きい。単に、より若年にアピールするというのではない、かな書の本来の容姿をわかりやすく提示していくことも水穂会会員全員に課せられた大きなテーマだとも考えてよい。

もちろん、日比野五鳳の書を中心に、その書に対する考えを常に制作の基本に置き、独りよがりになることなく、古典との対話を忘れず、作品を見て下さる方々への配慮を忘れないようにすることは忘れてはならないのであるが、現代の視点をも広く持つことで、国内のみならず世界に向かって、今後は活動していきたいと思う。